Por Laura Rivera (*)

Durante el conflicto armado interno, cientos de mujeres fueron violadas a manos de las Fuerzas Armadas pero hasta el día de hoy los exmilitares responsables de eso no admiten sus crímenes. Han pasado cuarenta años. Hoy, y por primera vez en Sudamérica, se ha emitido una sentencia condenatoria por violencia sexual como crimen de lesa humanidad. Se trata del caso Manta y Vilca.

En 2007, nueve mujeres, respaldadas por instituciones como Demus e IDL, presentaron una denuncia escrita que acusaba a 14 exmilitares por violencia sexual. Desde entonces se han enfrentado a dos juicios orales y procesos judiciales, pero también al dolor de constantemente testificar lo ocurrido. Así llegamos a junio del 2024 —17 años después de iniciado el proceso—, cuando la Justicia de Perú condenó a 10 exmilitares a penas de entre 6 y 12 años. Este fallo, además, reconoce que estas acciones no fueron aisladas, sino que se trata de un ataque sistemático de las Fuerzas Armadas.

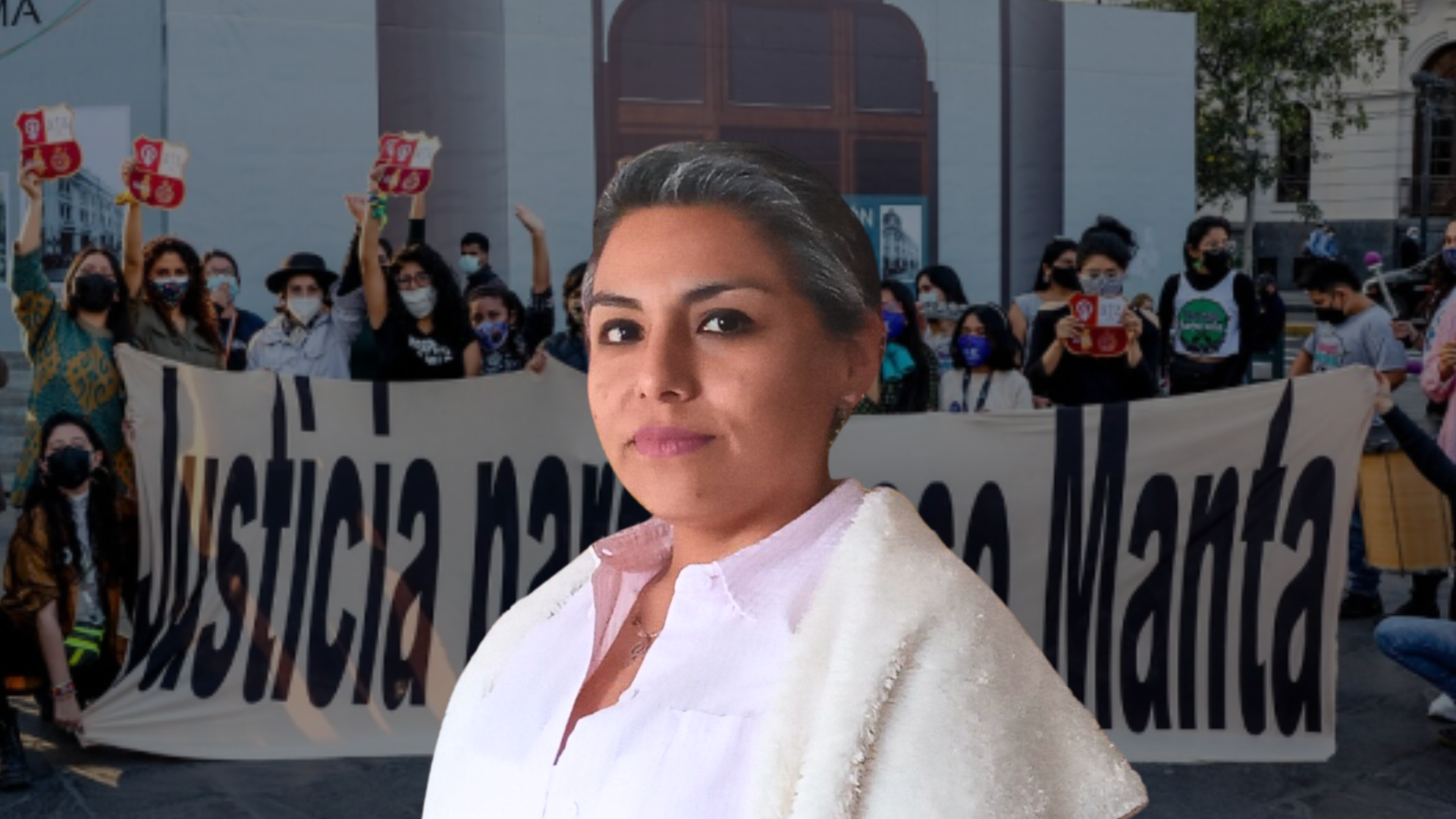

Conversamos con Cynthia Silva, abogada del Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer (DEMUS), sobre este largo proceso y lo que este resultado implica en un contexto de constante vulneración de derechos humanos por parte del gobierno.

Después de 40 años, la justicia ha llegado para las mujeres de Manta y Vilca. ¿Qué significa esta sentencia para la memoria histórica de un país con constantes intentos de censura por parte del gobierno?

Esta sentencia es histórica porque reconoce las prácticas violatorias cometidas por las fuerzas armadas. Se trata de un reconocimiento crucial tanto para el derecho a la verdad de toda la ciudadanía peruana, como para la reivindicación de las víctimas, quienes fueron estigmatizadas y cuestionadas incluso en su propia comunidad. De hecho, muchas de ellas tuvieron que emigrar de las comunidades de Manta y de Vilca para intentar retomar proyectos de vida.

Sin embargo, ellas no pudieron olvidar estos actos graves y trágicos que habían vivido. Dentro de sus intentos de alejar estas historias de sus vidas, entendieron que solo hablando de lo que les había pasado, podían reconstruir esos esos proyectos de vida.

Con la llegada de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, pudieron contar lo que vivieron y, desde entonces, persistieron en su búsqueda de justicia.

Hoy, cuarenta años después de ocurridos los hechos, finalmente lograron esta histórica sentencia que las reivindica no como víctimas, sino como sobrevivientes, como mujeres que recuperaron la dignidad, porque no estaban mintiendo ni exagerando. Es importante que se consolide la memoria histórica en un país en el que se han negado sistemáticamente las graves violaciones de derechos humanos, especialmente contra mujeres y personas LGBTIQ+.

¿Cómo interpretar que el Estado, por un lado, reconozca la gravedad de estos crímenes con una condena, pero al mismo tiempo impulse medidas que obstaculizan la justicia y la memoria histórica?

Es un discurso ambivalente que refleja la crisis política actual, donde nos encontramos gobernados por una clase política que ha hecho un pacto de corrupción e impunidad frente a violaciones de derechos humanos, tanto en el conflicto armado interno (1980-2000), como en la actualidad.

Sentencias como la de Manta y Vilca, al igual que las de Barrios Altos y La Cantuta, son necesarias para contrarrestar la impunidad y reafirmar la memoria histórica y la justicia social, porque estos crímenes no deben repetirse.

Las penas impuestas contra los exmilitares fueron de 6 a 12 años de prisión. Considerando la magnitud de los crímenes, ¿este fallo refleja su gravedad?

Es importante reconocer que esta sentencia es un hito histórico. Las declaraciones de denuncia realizadas por las nueve mujeres agraviadas, que persistieron durante los 20 años de investigación y proceso judicial, están probadas. Es decir que su declaración es lo suficientemente sólida, consistente, coherente, persistente y verosímil como para sustentar las condenas de 13 exmilitares. Punto a parte de ello, para nosotras como defensa de las víctimas, las penas impuestas no reflejan la gravedad de lo vivido. Las mujeres fueron violadas en sus casas y en la base militar, en medio de total indefensión, pues en ese momento eran las fuerzas armadas quienes controlaban el poder político y militar.

De hecho, una de las características que tienen los delitos de lesa humanidad es que las penas son las más graves. Ello salvo que los condenados reconozcan su responsabilidad en los hechos cometidos. Sin embargo, este no es el caso. Los agresores condenados han sostenido durante todo el proceso judicial y el juicio oral que ellos han sido parejas de las víctimas, que los hechos denunciados en realidad han sido consentidos, y que las mujeres quieren vengarse pues no asumieron los deberes alimentarios de los hijos producto de las violaciones. Y, en los casos en los que no hubo hijos, lo que han dicho es que no conocen a las víctimas y que no estuvieron en el lugar. Todo ello a pesar de que se ha probado que sí cometieron las violaciones denunciadas. No estamos en un escenario de arrepentimiento. Sino más bien han tratado de obstaculizar la justicia, de confundir y alcanzar impunidad.

Entonces, ¿cómo calificamos la condena que se ha dado en Manta y Vilca?

Como penas mínimas e insuficientes, que no son proporcionales a la gravedad de los hechos declarados y probados por el tribunal en la Sala Penal Nacional.

¿Cuántos años de prisión le corresponden a una pena grave?

Según el Código Penal de 1924, vigente en el momento de los hechos, las penas oscilan entre 2 y 30 años. Dado el nivel de violencia y la participación de agentes del Estado, están ubicadas en el tercio superior del rango de penas. Entonces, estamos hablando de condenas de 25 años para arriba.

Y se les ha dado la mitad de eso, a pesar de que no han aceptado su culpa. ¿Cómo interpretamos que no hayan dado la cara al momento de la sentencia?

Es el afán de eludir a la justicia que, como hemos visto, en estos casos es frecuente. La condena era esperable, pues el caro era sólido. Había suficientes elementos de corroboración que evidenciaban de la verosimilitud de las declaraciones de las víctimas. Lamentablemente el Tribunal no ha tomado las medidas necesarias para garantizar que las penas sean aplicadas de manera efectiva y por eso es que tenemos a varios de los 13 condenados prófugos. De los 14 exmilitares implicados, solo 10 fueron condenados. Y de estos, hasta la fecha solo 2 han sido capturados.

¿Podemos esperar que esta sentencia impulse la apertura de nuevos procesos judiciales para otras víctimas o se cree algún precedente que la justicia intente asimilar?

Esta ya es una sentencia histórica y constituye un precedente muy importante para la pretensión de justicia de otras víctimas. Lamentablemente, ha sido un proceso y resultado muy costoso para las víctimas, tanto por la exposición que implica, como por todo el tiempo y toda la estigmatización y revictimización a las que pueden ser sometidas. Aunque el Sistema de Justicia ha podido dar luces de acceso a justicia, verdad y reparación de estas víctimas, llegar a este resultado genera un gran desgaste emocional. No se debería exigir a las mujeres a transitar por procesos tan largos y dolorosos para acceder a justicia y reparación. El reconocimiento de sus derechos no debería depender de una sentencia judicial, sino ser garantizado desde el inicio por el Estado.

Si bien este caso se enmarca en el conflicto armado interno, la violencia sexual es un problema que sigue presente. ¿Cómo se relaciona la impunidad de estos crímenes con la persistencia de la violencia de género en la actualidad?

Efectivamente la impunidad autoriza y refuerza una sociedad marcada por la cultura de la violación. Lo vimos en Manta y Vilca, y hoy lo vemos en casos como el de las niñas Awajún, donde agentes del Estado, en este caso del sector Educación, las violan impunemente. Si el sistema judicial no responde con celeridad y contundencia, se sigue enviando el mensaje de que estas violencias están permitidas. Una respuesta más rápida y efectiva en Manta y Vilca habría prevenido casos como ese. No podemos seguir aprendiendo lecciones a costa del dolor de niñas y mujeres que ven truncados sus proyectos de vida. No puede ser que cuando el Estado al fin está presente, como en el rol de militares o de profesores, sea para violar derechos.

En este contexto de lucha contra la impunidad, ¿qué papel juega el informe que recientemente publicaron DEMUS e IDL sobre el caso Manta y Vilca?

Es la necesidad de poner todos los focos sobre los reconocimientos oficiales del Estado respecto a la gravedad de estos crímenes. Sin embargo, también debemos insistir en la obligación de este mismo de prevenir estos delitos, no solo reaccionar cuando ya han ocurrido. No podemos seguir permitiendo que el Estado y la justicia lleguen tarde, cuando ya estas niñas y estas mujeres fueron vulneradas y están viviendo el impacto de estas violencias en sus vidas. Debemos tratar de que esto se evite a través de políticas de prevención de las violencias y la erradicación de prejuicios de género, racistas y clasistas. Es muy importante que se elimine el estigma que ha existido sobre esta lucha de las mujeres y las diversidades por su autonomía, por su reconocimiento de vida digna, libre de violencia y de discriminación.

(*) Prensa IDEHPUCP.