Foto: Getty Images

Hace tres meses, en mayo de este año, se realizó una ceremonia de restitución de conjuntos de restos humanos de víctimas del conflicto armado interno. Los destinatarios de esa entrega fueron los deudos de las víctimas de la masacre de Accomarca, perpetrada hace treintaisiete años, el 14 de agosto de 1985, por una patrulla del Ejército comandada por el entonces subteniente Telmo Hurtado.

Hoy que se conmemora un aniversario más de ese crimen cabe reparar en la larga espera a que siguen sometidos los familiares de las víctimas de la violencia armada. Recién en el año 2016 la Sala Penal Nacional emitió sentencia condenatoria contra los autores de esa matanza, a la que reconoció estatus de crimen de lesa humanidad. Dos años después, en septiembre de 2018, la Corte Suprema ratificó la sentencia. Es decir, una espera de más de tres décadas. La restitución de restos, por su parte, ha tenido lugar casi cuarenta años después.

La atención a las víctimas de la violencia sigue siendo, así, una de las tareas más descuidadas por el Estado, a pesar de que existen entidades oficiales dedicadas seriamente a esta tarea, como la Dirección de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Este descuido afecta al avance de las reparaciones, a la acción de la justicia penal, a las políticas de memoria o conmemoración y, desde luego, también a la búsqueda humanitaria de personas desaparecidas. Por más que existan planes de acción e incluso capacidad técnica, es poco lo que se puede conseguir si es que no hay una auténtica voluntad de cumplimiento de derechos desde la cúspide del Estado.

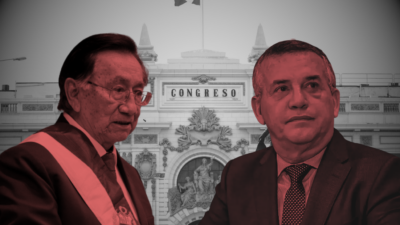

Y este es otro espacio donde se aprecia cuán nocivo resulta para la ciudadanía el que las autoridades electas, tanto las del Ejecutivo como las del Congreso, hayan abandonado todo interés en responder a las necesidades de la sociedad para centrarse exclusivamente en la lucha por satisfacer sus intereses de grupo. La erosión paulatina de las funciones del Estado –sea por normas que suprimen o distorsionan políticas, sea por el sostenido desmantelamiento del aparato público— es, en buena cuenta, una amenaza para los derechos humanos de la población. Del mismo modo, es un atentado contra los derechos de la ciudadanía, y de las víctimas en particular, la corriente de negacionismo que, si bien nunca había desaparecido del todo, parece cobrar nuevos bríos últimamente entre personas con prominencia política. Esto se pone de manifiesto del mismo modo cuando se niega, justifica o trivializa los crímenes cometidos por agentes del Estado y cuando se disimula los crímenes de Sendero Luminoso cubriéndolos con el tópico de la injusticia social.

El Estado peruano y quienes lo administran transitoriamente, sea como autoridades electas o como nombradas, tienen una obligación frente a las víctimas y sus derechos. Los ciudadanos de Accomarca que debieron esperar casi cuarenta años para recibir respuestas, y que en realidad siguen esperando, constituyen hoy un recordatorio de ese deber incumplido.