El Instituto de Opinión Pública PUCP, en coordinación con Idehpucp, presentó su nuevo boletín de febrero que refleja y compara las creencias y actitudes de la población limeña frente a los inmigrantes venezolanos entre 2018 y 2019. Los resultados indican que los limeños y limeñas que anteriormente tenían actitudes positivas hacia los inmigrantes ha descendido mientras quienes han tenido opiniones y actitudes negativas han aumentado.

El estudio analiza cuánto conocimiento tienen los limeños y limeñas sobre la situación actual de las y los inmigrantes de este país.

Algunos cuadros:

El IOP difundió además un video interactivo del boletín:

https://www.facebook.com/iop.pucp.pe/videos/1329294753920850/

Pueden descargarlo aquí

Además, el documento publica columnas de las investigadoras de Idehpucp, Iris Jave e Cecile Blouin. Reproducimos los artículos.

Migración venezolana en el Perú: Afirmación de identidades y exclusiones

Escribe Iris Jave, investigadora del IDEHPUCP

La comparación entre el 2018 y el 2019 que plantea la nueva encuesta del IOP resulta reveladora para comprender como la migración venezolana se va asentando en el país, en medio de barreras institucionales – alimentadas tanto por medios de comunicación como por algunos sectores estatales- y algunas formas de integración con sus pares peruanos, que se va generando en los espacios donde se produce mayor cercanía, como la escuela y el trabajo.

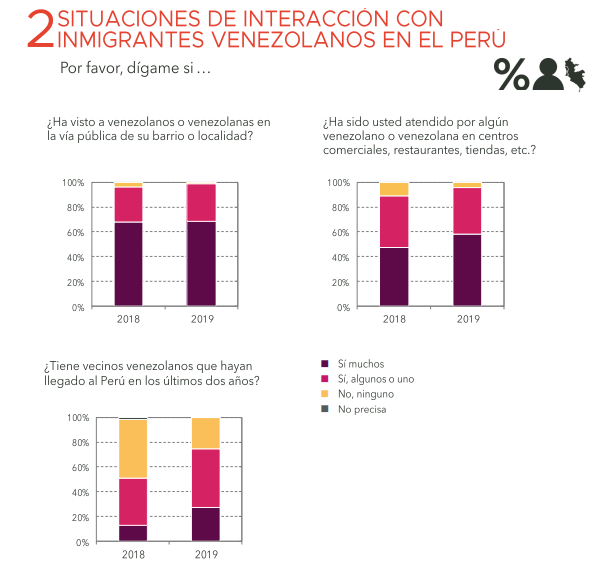

En ese sentido, la encuesta revela una mayor interacción en el espacio público (2. Interacciones) entre personas peruanas y venezolanas, ante la pregunta sobre si ha sido atendido por una persona venezolana, se registra un incremento de 10% respecto del año anterior. Igualmente, el porcentaje crece cuando se consulta sobre la presencia de vecinos venezolanos en el barrio, de 13% (2018) a 27.5% (2019). Un incremento mayor se observa en relación a los personas venezolanas que se conocen en la escuela o el centro de trabajo: de 3% (2018) a 10% (2019) cuando se pregunta si conoce a muchas personas venezolanas en estos espacios y, de 14.3% (2018) a 31.6 % (2019) cuando se pregunta si conoce a algunos.

Ciertamente la escuela es un espacio dinámico de interacción, no solo para los niños y adolescentes, sino para los padres. Como se ha señalado en un estudio sobre la migración venezolana en Lima[1], aproximadamente 1 de cada 4 personas venezolanas encuestadas que viven en Lima tiene un hijo/a en edad escolar (24%). Aunque acceder a un centro de estudios presenta diversas barreras para las familias venezolanas, como la falta de matrícula para los niños o la pérdida del año escolar, el encuentro entre los niños peruanos y venezolanos y, por ende, de los padres, produce una mayor integración. Este proceso de mayor interacción, permite generar mayor confianza y reconocer a las personas migrantes con sus aportes y costumbres. Trae también nuevos desafíos acerca de la confrontación permanente que las propias autoridades generan hacia la migración venezolana[2].

Así, la encuesta muestra también una necesidad de las personas peruanas por diferenciarse de las personas venezolanas, tenemos que el 2018 un 22.3 % decia que las costumbres peruanas y venezolanas eran “algo parecidas”, mientras que el 2019, ese porcentaje bajó a 16.9% En el mismo sentido, un 44% señalaba el 2018 tener costumbres “bastante diferentes”, mientras que ese porcentaje se incrementó en el 2019: 51.3 %. La necesidad de diferenciarse se reafirma en contextos sociales y culturales con poblaciones migrantes, como una manera de afirmarse en su identidad; sin embargo, sino se acompaña de políticas de inclusión para acoger a la población migrante, esas actitudes pueden caminar hacia la xenofobia, como se ha observado en algunos países con migraciones históricas.

En el Perú, la encuesta nos alerta acerca de un cambio en las percepciones sobre la población venezolana, incluso cuando se destacan los aspectos positivos. El 2018, el 74% señalaba que “los venezolanos que han llegado al Perú son personas muy agradables”. El 2019, esa percepción ha disminuido al 57.6%. Del mismo modo, el 2018 el 73.5% afirmaba que “la mayoria de venezolanos…son personas trabajadoras y emprendedoras”, para el 2019 esa percepción ha disminuido al 51.6%. Igualmente, el 2018 el 69% decia que las “personas venezolanas… han tenido una buena educación en su país”, hoy ese porcentaje ha bajado a 45.1%.

Este resultado puede explicarse, en parte, por las narrativas de actores políticos –autoridades y líderes de opinión- que responsabilizan a la población venezolana de los problemas de desempleo e inseguridad –como señala esta encuesta- pero tambien, es responsabilidad de las instituciones sociales, iglesias, academia, trabajar sobre estas actitudes. Es en la convivencia social, donde los prejuicios se van asentando o se abre paso a las formas de reconocimiento, inclusión y acogida hacia otros sectores que como la población venezolana, puede aportar y enriquecer nuestra ciudadanía y nuestra cultura.

[1] Estudio sobre el perfil socio económico de la población venezolana y sus comunidades de acogida: una mirada hacia la inclusión, Idehpucp y PADF, Lima 2019. Ver: https://idehpucp.pucp.edu.pe/lista_publicaciones/estudio-sobre-el-perfil-socio-economico-de-la-poblacion-venezolana-y-sus-comunidades-de-acogida-una-mirada-hacia-la-inclusion-2/

[2] En una anterior columna sobre la encuesta del IOP del 2018, se daba cuenta del inicio de este proceso. Ver: https://idehpucp.pucp.edu.pe/lista_publicaciones/estudio-sobre-el-perfil-socio-economico-de-la-poblacion-venezolana-y-sus-comunidades-de-acogida-una-mirada-hacia-la-inclusion-2/

Nada sorprendente, todo preocupante: miedos alrededor de la migración venezolana

Cécile Blouin

Investigadora del Idehpucp

Con la primera pregunta de la Encuesta sobre los cambios en las actitudes hacia los inmigrantes venezolanos en Lima-Callao 2018-2019, queda claro que en el año 2019 la población limeña y del Callao tiene un mayor acercamiento a la realidad del fenómeno migratorio que en el año 2018; la mayoría de la población limeña y del Callao responde a la pregunta “cuántas personas venezolanas han llegado al Perú” en concordancia con la la cifra oficial de más de 860,000 personas. Además, en 2019 solamente un 5% no responde la pregunta mientras que en 2018 este porcentaje alcanzaba el 20%.

En cuanto a las actitudes y estereotipos hacía la población venezolana, los resultados de la Encuesta son preocupantes. A diferencia de las inquietudes frente a un posible desplazamiento de los trabajadores nacionales por trabajadores extranjeros, que se mantienen estables entre 2018 y 2019, las percepciones vinculan a la migración con el miedo y la delincuencia, alcanzando porcentajes altísimos. Es así que, mientras que en 2018 el 55% de las personas encuestadas afirmaba que muchos de los venezolanos se dedicaban a actividades delictivas, esta proporción alcanzó el 80% en el 2019. En cuanto al miedo, el porcentaje se multiplicó por dos entre 2018 y 2019 con 24.3% y 52.4% respectivamente.

Todas estas percepciones responden a un clima de miedo alimentado por los medios de comunicación que usan y abusan de hechos delictivos aislados para construir generalidades y estereotipos sobre la población venezolana en general. En los últimos meses, la población venezolana se ha venido siendo usada como el chivo expiatorio de los problemas de la capital: delincuencia, inseguridad, fata de acceso a servicios etc. A pesar de la realidad de los hechos[1], los anuncios como el de la Brigada Especial por parte de la Polícia Nacional del Perí siguen alimentando ests discursos. A su vez las percepciones positivas sobre la población venezolana han disminuido.

En la misma línea, las opiniones en cuanto a las respuestas que debe dar el Estado responden a la lógica del miedo. La opción de “prohibir la entrada de personas venezolanas” se ha duplicado pasando del 16% al 30.4% en un año. Además del rol de los medios de comunicación, cabe recordar que el 2019 ha sido el año de la implementación de una visa humanitaria como mecanismo de ingreso previo al territorio peruano. Esta visa, a pesar de su nombre, tiene poco de “humanitario”, ya que se ha convertido en un obstacúlo más para la migración en condiciones seguras. Su anuncio mediante alocución presidencial se hizo en el marco de una serie de expulsiones colectivas a la población venezolana con antecedentes penales. El vínculo entre seguridad, control, criminalidad y migración apareció claramente. Y podemos suponer, sin mucho atrevimiento, que ello tuvo un impacto en el imaginario colectivo, por lo que explica, por lo menos en parte, estos resultados.

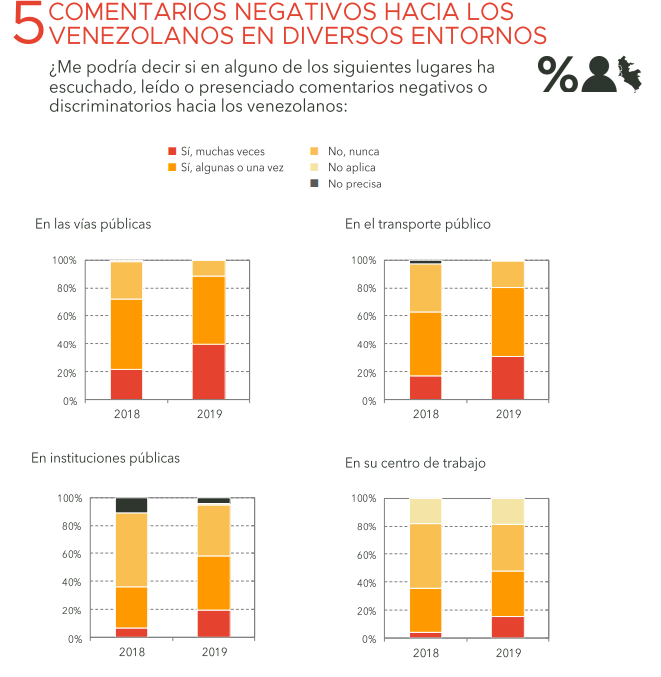

Otro elemento particularmente llamativo de la Encuesta, se refiere a la discriminación en las instituciones públicas. Casi el 60% de las personas encuestadas menciona haber escuchado comentarios discriminatorios sobre la población venezolana en este tipo de instituciones. En 2018 este porcentaje llegaba solamente al 36%. Esta alza traduce no solamente un clima de desconfianza y miedo en general, sino que muestra acciones concretas de exclusión en los lugares que justamente proveen servicios públicos al conjunto de la población sin distincción. Ello no es tolerable en un Estado de derecho que parte un principio fundamental la igualdad de trato y no discriminación.

Los resultados presentados en este Boletín deben ser analizados desde una mirada crítica y reflexiva, reiterando que la migración no fue, no es y nunca será la responsable de los problemas de una sociedad. Urge, como ya se advirtió, trabajar en cambiar estas percepciones (o por lo menos no tergiversarla) lo cual incluye a los medios de comunicación y a la misma política migratoria.