Por Kathy Subirana (*)

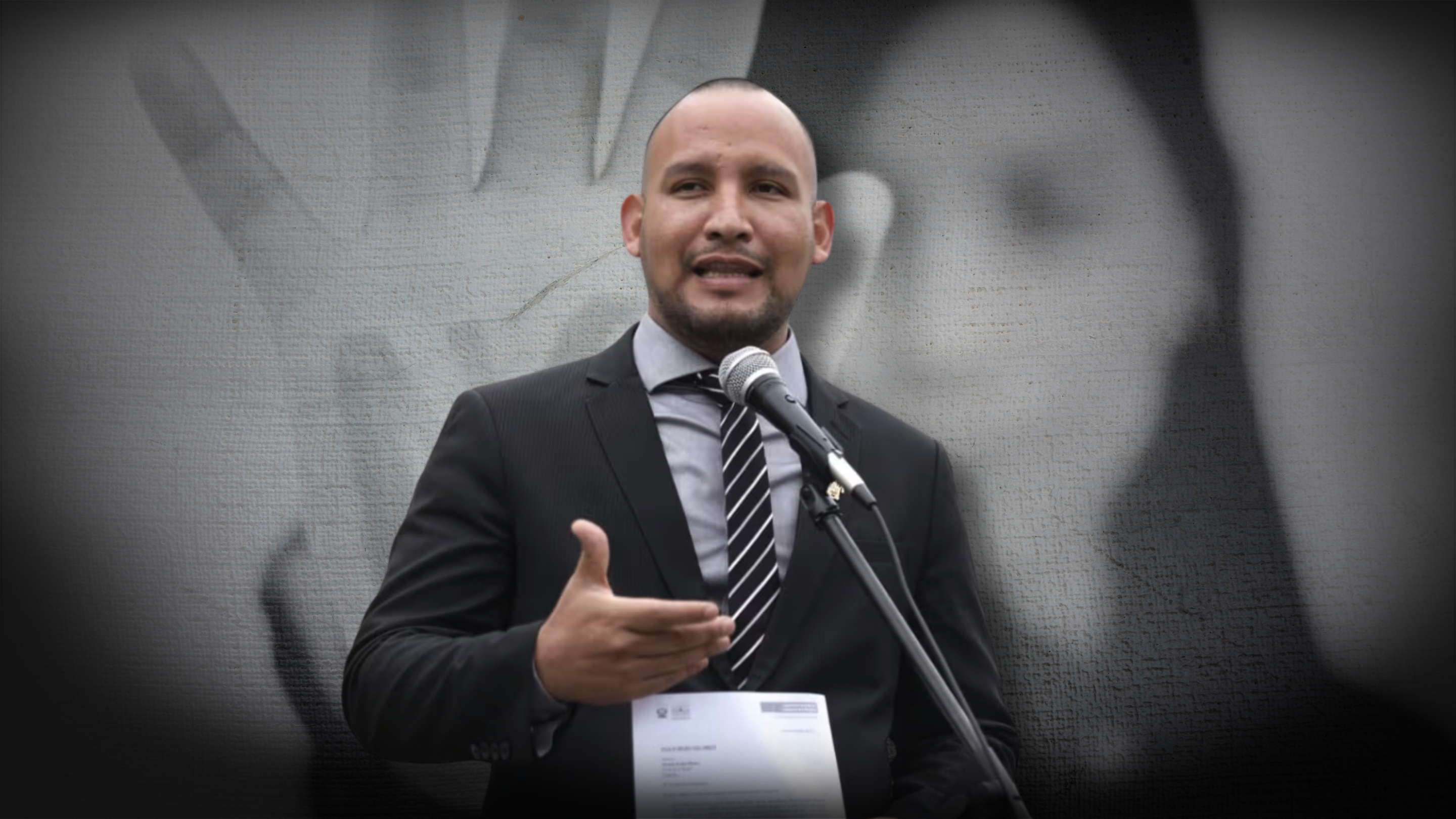

El 13 de junio, el congresista Alejandro Muñante, de Renovación Popular, presentó el Proyecto de Ley N.º 11561/2024-CR, que incorpora el artículo 402A en el Decreto Legislativo 635, Código Penal, con lo cual dice fortalecer la administración de justicia al sancionar las denuncias falsas en procesos de violencia familiar. Según el autor, la iniciativa surge como respuesta al supuesto uso indebido de la Ley N.º 30364, que regula el tratamiento de la violencia familiar en el Perú.

El proyecto cuenta con el respaldo de sus colegas de bancada Miguel Ciccia, Patricia Chirinos, Milagros Jáuregui, Cheryl Trigozo, Norma Yarrow, Noelia Herrera, Esdras Medina y Jorge Zeballos.

Aunque el proyecto no presenta evidencia al respecto, Muñante sostiene que existe un incremento significativo de denuncias infundadas, utilizadas con fines de venganza, manipulación o beneficio personal en procesos judiciales de tenencia, patria potestad o bienes. La propuesta legislativa plantea penas de entre tres y seis años de prisión, además de multas económicas, para quien formule estas denuncias conscientemente. Asimismo, incluye sanciones para profesionales —como abogados, médicos, psicólogos o policías— que colaboren simulando pruebas.

Una visión crítica al Proyecto de Ley

En la exposición de motivos, Muñante argumenta que la Ley N.° 30364 ha desnaturalizado el principio de presunción de inocencia, afectando principalmente a hombres en procesos judiciales. Cita datos del Poder Judicial según los cuales, entre 2018 y julio de 2023, se evaluaron más de 800,000 casos de violencia familiar, pero solo se dictaron 354 sentencias, lo que representa un 0.044% de sentencias respecto al total de casos.

El congresista interpreta esta cifra como evidencia de un sistema ineficiente y, a la vez, concluye que si no hubo sentencia es porque la denuncia no pudo probarse y, por lo tanto, no se ha podido demostrar que sea cierta. Asimismo, considera que la automatización de medidas de protección en favor de la denunciante, sin audiencias previas o análisis de prueba, representa una forma de «violencia legal contra el hombre».

Especialistas en derecho, género y derechos humanos han cuestionado duramente la propuesta. Beatriz Ramírez Huaroto, abogada especialista en temas de género, reconoce fallas reales en el sistema de justicia, como la emisión de medidas de protección sin análisis de fondo, especialmente tras la implementación del Decreto Legislativo 1470 durante la pandemia. Sin embargo, considera que penalizar las denuncias no es la solución adecuada. “Se trata de una respuesta con el hígado, mal planteada y sin el sustento necesario. Lo que se necesita es mejorar el sistema, no castigar a quienes denuncian”, señala. Para Ramírez Huaroto, el proyecto incurre en una confusión básica: asumir que la ausencia de condena implica que la denuncia fue falsa, lo cual desconoce el alto estándar probatorio del derecho penal y el contexto complejo de la violencia familiar.

Además, recuerda que ya existe en el Código Penal el delito de denuncia calumniosa, lo que vuelve innecesaria la creación de una nueva figura legal. En lugar de sancionar a las víctimas, propone fortalecer la justicia especializada, asegurar la evaluación concreta de los casos y sancionar a los jueces que no cumplen con el principio de inmediación.

Amire Ortiz, abogada experta en derechos humanos y género y directora fundadora de la organización Acción por Igualdad, también califica el proyecto como técnicamente deficiente, carente de sustento empírico y peligroso en términos jurídicos y sociales. A su juicio, la narrativa de “denuncias falsas” ha sido usada de forma política, sin evidencia clara, para deslegitimar el sistema de protección de víctimas de violencia de género. Ortiz advierte que el proyecto podría generar efectos negativos como la revictimización ―al trasladar la carga de la prueba a las denunciantes―, desincentivar la denuncia ―al generar temor a represalias legales― y la violación de tratados internacionales, como la Convención de Belém do Pará y la CEDAW, que obligan al Estado peruano a proteger a las mujeres frente a la violencia.

“La mayoría de casos no culminan en condena, no porque sean falsos, sino porque el sistema no avanza. Incluso las medidas de protección erradas no son prueba de mala fe, sino consecuencia de un sistema sobrecargado. En todo caso, se habla de casos que son archivados, no de casos en los que el denunciado queda absuelto”, puntualiza Ortiz.

Josefina Miró Quesada Gayoso, abogada defensora de Derechos Humanos, también considera que este proyecto de ley “criminaliza el derecho de acceso a la justicia de víctimas sobrevivientes de violencia de género”, especialmente cuando se trata de delitos difíciles de probar por falta de evidencia física o testigos. “La mayoría de las denuncias de violencia de género no se presentan por miedo, dependencia económica o revictimización. De hecho, apenas tres de cada 10 víctimas denuncian, según datos de la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES). Bajo estas circunstancias, una norma que penalice denuncias “falsas” puede consolidar el silencio, la impunidad y el control de los agresores”, señala.

Asimismo, advierte que no se define claramente qué se entiende por “denuncia falsa”, lo que deja un amplio margen de interpretación. Por ejemplo, se podría considerar “falsa” una denuncia que no llegue a condena, o incluso una en la que la víctima se retracte o guarde silencio, conductas que, según estudios y la propia Defensoría del Pueblo, muchas veces se explican por miedo, culpa o presión del agresor. Finalmente, Miró Quesada advierte que el proyecto institucionaliza una nueva forma de acoso judicial, ya reconocida por la normativa peruana como una manifestación de violencia de género. Mediante esta práctica, los agresores utilizan herramientas legales para desgastar emocional y económicamente a las víctimas.

Un impacto de medición inmediata

Desde el enfoque del autor del proyecto, la ley se justifica en la necesidad de restaurar la confianza en el sistema judicial, evitar el abuso de las medidas de protección, y proteger derechos fundamentales como el honor, la buena reputación y la libertad de las personas denunciadas falsamente. También argumenta que la ley tendría beneficios económicos al reducir gastos estatales en procesos infundados.

Sin embargo, desde el punto de vista de las especialistas, los costos sociales, jurídicos y humanos serían desproporcionados. Lejos de corregir fallas, podría agravar la desprotección estructural de las víctimas, desalentar la denuncia de hechos reales y retroceder décadas en materia de derechos humanos.

El Proyecto de Ley aún no ha sido debatido en ninguna instancia del Parlamento. En este momento se encuentra en las comisiones de Mujer y Familia y de Justicia y Derechos Humanos. Ambas comisiones han solicitado la opinión de organismos como el Ministerio de la Mujer, el Ministerio de Justicia, el Colegio de Abogados o el Ministerio Público, entre otros. Sin embargo, el debate ciudadano en torno al texto ya empezó. Además de los comentarios que se pueden encontrar en redes sociales, la página web del Congreso da cuenta de 540 opiniones ciudadanas vertidas ―hasta el cierre de esta edición―, 390 a favor y 197 en contra.

Es posible que la cantidad de comentarios a favor del proyecto se explique por las redes que el congresista Muñante ha tejido en torno a la formulación del mismo y que quedaron en evidencia el 13 de junio, cuando el despacho del autor de la norma convocó a una conferencia para anunciar la presentación del texto. En dicha conferencia participaron miembros de organizaciones que han apoyado abierta, y en ocasiones agresivamente, diversas iniciativas contrarias a la aplicación del enfoque de género en diversos ámbitos de la legislación y las políticas públicas. Las y los representantes de estas organizaciones han sido presentados como especialistas en género y familia en más de una oportunidad.

Lo que el Proyecto de Ley no recoge ―y las organizaciones convocadas por el congresista Muñante tampoco― es que, según información del Programa Aurora, en lo que va del año y hasta el 31 de mayo, los Centros de Emergencia Mujer han atendido 71.696 casos a nivel nacional, 117 de ellos registrados como tentativa de feminicidio. ¿Cómo responder a este nivel de violencia? Penalizando las denuncias que no consiguen sentencia, definitivamente, no.

(*) Periodista. Responsable del área de Prensa del IDEHPUCP