Por Félix Reátegui Carrillo (*)

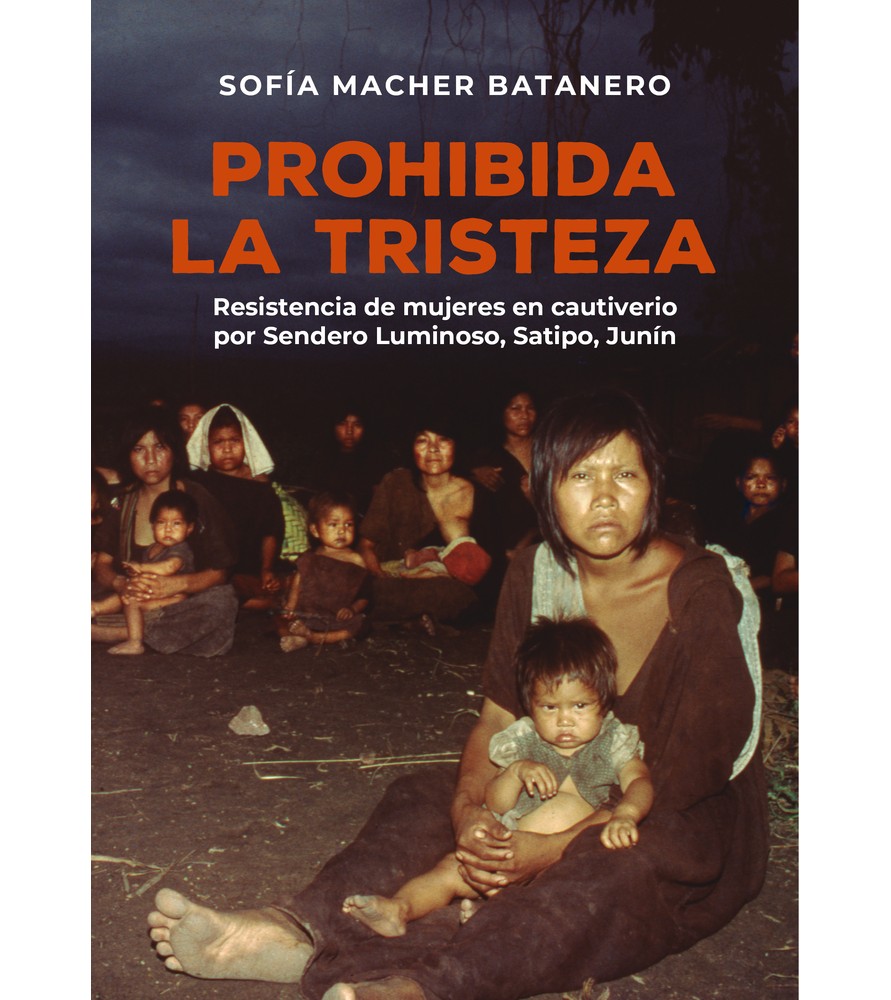

El secuestro de un amplio contingente de población ashaninka por Sendero Luminoso se cuenta entre los episodios más cruentes del periodo de violencia armada. El peor momento de esa trágica historia se ubica a fines de los años 80 y en los primeros años 90, cuando aquella organización terrorista obligó a miles de personas a internarse monte adentro ante el avance de las fuerzas armadas en las zonas del valle del río Ene. Sin embargo, esto es parte de una historia mucho más larga. Esta se remonta prácticamente a los años iniciales de la violencia. Se trata, en suma, de una historia de una década durante la cual se alternan diversas modalidades de atrocidad contra un pueblo al que Sendero Luminoso había convertido en su masa, un contingente humano sin rostro, sin identidad, sin derechos; simple carne de cañón en una estrategia de guerra que nunca se preocupó de ahorrar vidas humanas.

Prohibida la tristeza reconstruye esa historia desde el punto de vista de la experiencia de las mujeres que atravesaron esa odisea. Sofía Macher, socióloga, exmiembro de la Comisión de la Verdad y Reconciliación y figura emblemática del movimiento de derechos humanos, recurre para ello a los testimonios recolectados en su momento por la CVR y los somete a una lectura particular. El giro interpretativo es elocuente respecto de la utilidad que puede tener el acervo de información de primera mano dejado por una comisión de verdad. Si las entrevistas que esta realiza están primordialmente enfocadas en el registro de las violaciones de derechos humanos cometidas, ellas guardan siempre un poso de información que nos habla de los contextos en los que todo ocurre y, tan importante como eso, del sentido subjetivo (individual o colectivo) de la experiencia sufrida. Se encuentra ahí la conocida distinción entre la verdad de sentido judicial y la verdad de horizonte histórico, dos orientaciones que conviven en el trabajo de investigación de un pasado autoritario o violento. En este caso, Sofía Macher regresa a los testimonios fundamentalmente para recuperar la historia de la resistencia de las mujeres ashaninka –y también de las mujeres colonas, migrantes de origen andino—frente a un poder de vocación totalitaria y abocado a despojar a sus vidas de todo aquello que las hace humanas: desde la expresión de las aflicciones hasta el derecho a cuidar de sus hijos, pasando por la práctica de su cultura.

Se tratará, evidentemente, de una resistencia de apariencia ínfima, incluso imperceptible para cualquiera que no sean las mismas protagonistas. Frente a un orden totalitario en el que incluso la expresión de duelo por el esposo ejecutado podía acarrear la muerte, es muy poco lo que se podía hacer. Hacia el final del libro la autora mostrará que se trató, para las mujeres cautivas, de algo tan elemental como sobrevivir para no abandonar a aquellos que necesitaban de sus cuidados; pero no solo de eso, sino también de una resistencia moral expresada en la crítica a la incoherencia de sus captores rodeados de privilegios al mismo tiempo que prometían una sociedad igualitaria, y de una resistencia furtiva al adoctrinamiento, que consistió en repetir consignas y cantar himnos a punta de fusil al tiempo que se aferraban silenciosamente a sus propios saberes y creencias, esos que los senderistas despreciaban como signos de atraso y se proponían liquidar. No está de más recordar que en la ya amplia tradición literaria de la memoria de la atrocidad, en libros como Si esto es un hombre, de Primo Levi, o La escritura o la vida, de Jorge Semprún, esta simple y modesta perseverancia en ser humano es, en efecto, el último y radical acto de oposición frente al poder arbitrario y omnímodo y deshumanizante.

Para llegar a entender esa impensada radicalidad del acto de resistencia de las mujeres ashaninka, hay que observar cómo se construye el poder senderista en la zona del valle del Ene y en las zonas aledañas a Satipo. Prohibida la tristeza cuenta esa historia de manera escueta, pero efectiva. La primera meta de Sendero Luminoso, una vez iniciada la guerra, era construir “bases de apoyo”, es decir, implantar su poder en determinas localidades, principalmente rurales, cuya población debería convertirse en una masa de maniobra útil para quebrar el poder del Estado. Es conocido el desarrollo de esa dinámica en determinas zonas de Ayacucho. La selva central fue también, desde los primeros años, un objetivo estratégico para Sendero Luminoso. Pero la población asimilada a esas bases de apoyo no tendría nunca el estatus de los militantes del partido y de los integrantes del “ejército guerrillero popular”. Conformarían, más bien, un contingente anónimo conocido con el nombre de “masas”, cuyo papel era proveer a las necesidades de las columnas militares, recibir la luz de la ideología del partido (puesto que eran consideradas poblaciones ideológicamente inferiores, acaso incapacitadas para entender la ciencia de la revolución), y, desde luego, ser movilizadas para el enfrentamiento contra las fuerzas armadas (y, en ciertas zonas de los andes, contra otras comunidades renuentes a someterse a Sendero Luminoso).

Es en esa condición subordinada que millares de ciudadanos del pueblo ashaninka (se llega a hablar de quince mil personas) quedaron cautivos cuando Sendero Luminoso consiguió establecerse en sus localidades. A través de los testimonios, Sofía Macher reconstruye esa historia organizándola en siete momentos distintos. El relato inicial no es del todo diferente del que encontramos en los andes centrales y del sur. Están, en primer lugar, las visitas periódicas de pequeños pelotones senderistas que hablan de la injusta situación de exclusión, privación y precariedad en que vive la población visitada. (Hay que decir que el hecho de que, al menos en este punto, señalaban una realidad patente, debería haber sido un motivo de reflexión para las autoridades en los últimos veinte años). Después vino la instalación permanente de Sendero Luminoso y el cierre del acceso y las salidas de la zona por la cuenca del río Ene: ya entonces la población era cautiva, y tenía que aceptar la imposición de autoridades senderistas. Se inicia entonces una regimentación totalitaria de la vida cotidiana, la que alcanzaría su máximo rigor -y sus cotas más altas de irracionalidad—cuando la fuerza armada, y también los grupos armados de las comunidades ashaninka no sometidas, obligan a Sendero Luminoso a una retirada en dirección al monte virgen. El “éxodo”, como es denominado en Prohibida la tristeza, dura semanas, o tal vez dura meses. Las mujeres que dieron su testimonio a la CVR no saben cuánto duró la travesía ni hacia dónde se dirigían, y esa pérdida del sentido del tiempo y del espacio es una forma poderosa -más poderosa por involuntaria– de documentar el despojo y la extrema indefensión. Los jóvenes armados administraban la muerte a su antojo. Las personas demasiado débiles para mantener el paso eran consideradas “carga” y ejecutadas sin mayor trámite. Los niños enfermos eran abandonados. El alimento disponible era para los senderistas y las sobras eran para la masa. El fin del éxodo inaugura la larga etapa del cautiverio en el monte –de 1990 a 1994—durante el cual Sendero Luminoso considera estar constituyendo el “nuevo Estado” con estos “comités populares” y “bases de apoyo”, que no son otra cosa que los sobrevivientes de una inhumana marcha por la selva amazónica. Esta masa es organizada para servir a las necesidades del “ejército popular”. Todo signo de tristeza constituye un crimen de pesimismo y convierte a la doliente en sospechosa de traición. Las atrocidades que la autora encuentras relatadas en los testimonios parecen una lista sin final. Pero tal vez este detalle incruento baste para retratar el totalitarismo senderista: los “mandos” deciden que las integrantes de la masa deben abandonar sus nombres y recibir un nuevo nombre impuesto por el “partido”. ¿No es la facultad de nominar, de designar, de decir lo que “es” y “cómo es”, aún más que la de matar, la ambición última del poder?

Esta historia termina (pero no del todo) cuando se produce la derrota militar de Sendero Luminoso, se produce la división a raíz del supuesto “acuerdo de paz” entre Abimael Guzmán y Fujimori, y los secuestradores dejan en libertad a los cautivos. Estos regresan del monte, pero solo para afrontar, primeramente, la sospecha de las fuerzas armadas y, finalmente, para afrontar la dificultosa tarea de reasumir vidas destruidas para siempre por la guerra.

Pero, ya se ha dicho, esta no es solamente una historia de la vulnerabilidad y del abuso, sino también, y principalmente, una historia de la resistencia. A lo largo de su exposición, Sofía Macher expone las formas en que el totalitarismo senderista afectó a las mujeres en cuanto mujeres –entre las cuales la violencia sexual está siempre presente, aunque mitigada en los testimonios de las mujeres mismas—y los bienes que ellas se esforzaron en salvar: no bienes materiales sino bienes culturales, tradiciones, estrategias de vida, éticas del cuidado, formas del afecto que el senderismo consideraba estorbos.

Si esta historia es y debe ser singularmente perturbadora no es únicamente por lo que cuenta sobre el pasado sino también por lo que advierte sobre el presente. Sendero Luminoso fue derrotado, pero en la zona hacia donde Prohibida la tristeza nos obliga a mirar subsiste una población secuestrada por una facción senderista y estigmatizada como terrorista por franjas del Estado y de la sociedad. Si el libro de Sofía Macher ilustra, indigna y conmueve, también debería servir para que sepamos que ese drama continúa parcialmente allá y ahora, que todavía hay mujeres, jóvenes y niñas sometidas al cautiverio ante el desinterés general.

(*) Asesor del IDEHPUCP.