El término reconciliación se coló por la puerta falsa en el Perú. Apareció cuando Toledo, al ratificar la creación de la Comisión de la Verdad, quiso convertirla en medio para banalizar los crímenes pasados. Se quiso que la búsqueda de la verdad fuera realizada a expensas de la justicia. Los miembros de aquella comisión no aceptaron ese canje: revelaron la verdad y la postularon como exigencia de justicia.

Desde entonces, el término reconciliación estuvo presente de manera fantasmal e interesada. Rara vez se oyó hablar de reconciliación en las altas esferas de la política. El término aparecía solo para impugnar el trabajo de la CVR. “¿Por qué no hizo su trabajo? ¿por qué no reconcilió?”, se preguntaba como si la reconciliación fuera un resultado de plazo fijo. Y quienes preguntaban nunca decían qué entendían por reconciliarse.

Ese vacío es entendible. Reconciliación es un término vacuo. La ausencia del término en el debate es paradójicamente ventajosa pues el Perú no necesita reconciliación. La gente suele creer que todo lo que suena altruista es necesario. En realidad, son pocos los casos en que tiene sentido la búsqueda de una reconciliación. Sucede en sociedades que han quedado partidas por un conflicto hasta el punto de devenir disfuncionales. Estados Unidos necesitaba una reconciliación después de la guerra civil. Ciertas regiones de la antigua Yugoslavia también la necesitaban en los noventa. Costa de Marfil y Ruanda necesitaban reconciliación para que su territorio funcionara como unidad política, mercado y conglomerado cultural.

El sistema social peruano es disfuncional en muchos sentidos. Pero no lo es como consecuencia específica de la violencia. Es cierto que existe un agudo encono político y que eso paraliza a las instituciones. Pero eso no plantea un problema de reconciliación sino de falta de cultura democrática. El fujimorismo tomó de rehén al país porque perdió dos elecciones y porque su cabecilla estaba en una cárcel dorada. Están molestos porque se les aplicó la ley. Cuando se aplica la ley es esperable que el convicto y sus allegados se enojen. Eso no demanda una reconciliación sino control institucional. En toda democracia el perdedor queda enojado. Pero de eso se trata: de aceptar la posibilidad de perder sin que ello desencadene el sabotaje. Debemos saber vivir enfrentados. Quien pide reconciliación como sinónimo de unión o concordia revela un alma autoritaria.

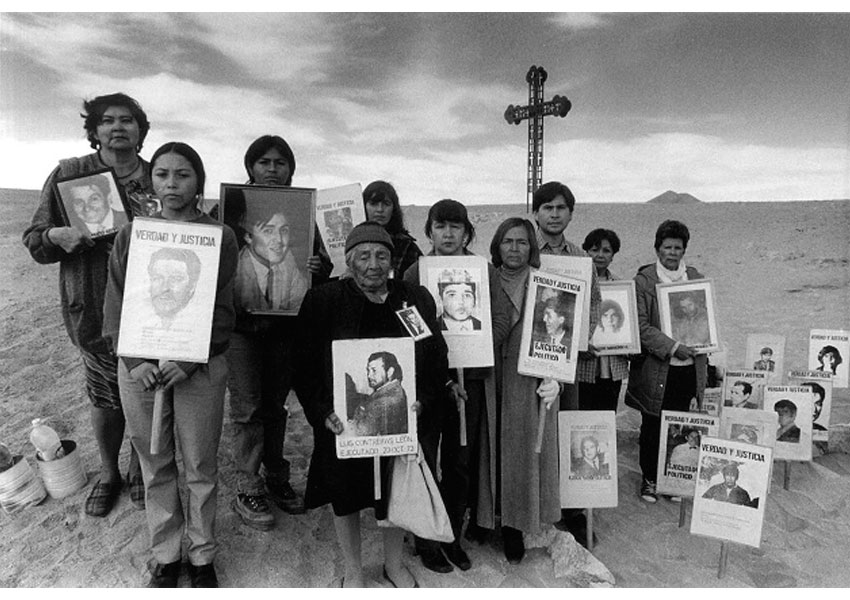

Solo en un sentido cabía hablar de reconciliación en el Perú: como reconocimiento de las víctimas y sus derechos. El gobierno evisceró el concepto y lo llenó de un contenido artero: reconciliación como pacto de no agresión y contubernio. Ese cinismo es repulsivo, pero la verdadera tragedia es la rapidez con la cual políticos, periodistas y líderes de opinión corren a roer el hueso tirado por Kuczynski. Las víctimas quedaron arrimadas contemplando una burla más a su dignidad. El gobierno y los políticos de toda orientación ejecutan sin fallas su esencial misión antidemocrática: envilecer el lenguaje de la tribu.