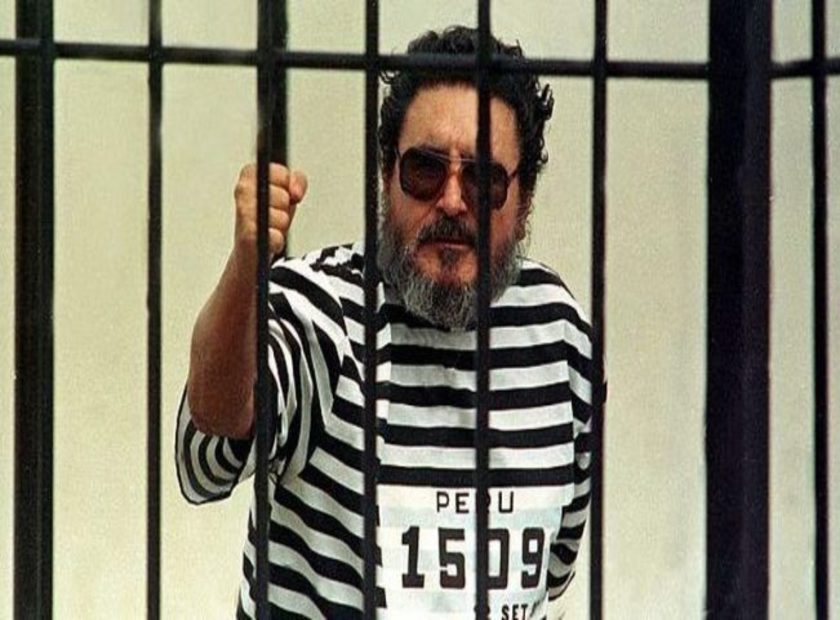

Hoy se cumplen 25 años desde la captura de Abimael Guzmán Reinoso, el fundador y jefe máximo de Sendero Luminoso (SL). Es una fecha que debe ser recordada en nombre de las decenas de millares de víctimas de esa organización que se caracterizó por su fanatismo, por su terrorismo sistemático y, más ampliamente, por la atrocidad con la que quiso imponer su supuesta revolución.

Los habitantes de las grandes ciudades recuerdan a Sendero Luminoso por sus actos de sabotaje y, sobre todo, por las explosiones que dejaban decenas de personas muertas, mutiladas, heridas, aterrorizadas. A la hora de hacer el balance del terror urbano, son menos los que recuerdan la aniquilación selectiva de líderes populares –dirigentes de barrios que cerraban el paso a Sendero Luminoso en sus comunidades– y el asesinato diario de policías.

Pero si las ciudades guardan una aguda memoria de la violencia armada, ninguna historia de la época o representación de SL sería precisa ni justa sin la experiencia rural y andina. Fue en el campo donde SL perpetró las mayores atrocidades, donde las masacres y el sometimiento por las armas cobraron el mayor número de víctimas. Fue en los Andes donde SL se reveló como lo que fundamentalmente es: una organización sanguinaria y un proyecto fanático y profundamente racista para el cual los pobres del Perú solo eran instrumentos al servicio de una idea. Un proyecto totalitario, en suma.

Por ello, la captura de Abimael Guzmán es un hito en la lucha por los derechos humanos. Y, tanto como su captura, es importante el hecho de que haya sido juzgado con severidad y también con pulcritud procesal –las democracias, las sociedades racionales no actúan movidas por la venganza, sino en cumplimiento de la ley–. La sentencia por la que se le condena es una reivindicación de las víctimas y, si hubiera sido adecuadamente difundida y conocida, habría sido, también, una importante lección cívica y humanitaria para nuestra sociedad.

La captura y el juzgamiento de Abimael Guzmán, más allá de su fundamental importancia en el fin de la violencia armada, contienen importantes lecciones que no siempre han sido oídas. Una de ellas reside en el proceso que condujo a su arresto y a la consiguiente derrota de SL. Mientras el gobierno de entonces desarrollaba una táctica clandestina de guerra sucia que no solo era criminal, sino también ineficiente, un equipo policial mostró cuál era el camino adecuado para derrotar al terrorismo. Todavía no hemos asimilado la enseñanza existente en ese contraste, y hay quienes insisten en creer que la brutalidad subversiva solo puede ser contrarrestada con brutalidad estatal. Esa celebración de la violencia, aun si es inconducente, es un espejo invertido del raciocinio senderista.

Y ahí se encuentra otra tarea pendiente. SL fue merecidamente derrotado y sus dirigentes altos y medios están cumpliendo condenas de cárcel proporcionales a sus crímenes. Pero la sociedad peruana se ha resistido a elaborar un pensamiento, a madurar una sensibilidad, que no sea solamente un repudio a SL en concreto, sino un rechazo general, basado en principios, anclado en el sentido común democrático, de la violencia, la marginación y el abuso en la vida pública peruana.

Este aniversario es una fecha de celebración y de conmemoración. Abimael Guzmán debe ser recordado como uno de los mayores criminales en la historia del Perú contemporáneo. Pero para que este aniversario sea, de verdad, la conmemoración de un triunfo democrático, nuestro recuerdo debe estar centrado en las víctimas de la violencia senderista, en la memoria de esos policías asesinados en los centros urbanos, de los campesinos masacrados en Lucanamarca, de los comuneros asediados en Chungui, de las víctimas de las explosiones en Lima, de los pueblos asháninkas sometidos al cautiverio y casi al genocidio. Es por la memoria de las víctimas que debemos aprender el valor permanente de la paz. El Perú todavía se resiste a hacer ese aprendizaje.