Por Kathy Subirana (*)

Diana Elisa González Calderón, doctora por la Universidad Autónoma de Barcelona y profesora-investigadora de la Universidad Autónoma del Estado de México, coordina la Cátedra de investigación: Infancias con Referentes de Crianza en Prisión. Con una trayectoria que cruza la comunicación, los estudios de género y el trabajo con grupos vulnerables, participó en el conversatorio “La crianza en prisión como parte de la agenda de derechos humanos” que se realizó el lunes 15 de septiembre en el IDEHPUCP.

Durante el evento, la Dra. González compartió los resultados de las investigaciones que realiza la Cátedra que coordina, dando cuenta de la situación de las madres que crían a sus hijos e hijas en prisión; pero también del vacío que afecta a infantes y adolescentes que tienen a sus padres en prisión.

¿Cómo llega al tema de las infancias, en particular con referentes de crianza en prisión, teniendo en cuenta que su trabajo académico previo está enfocado en la investigación en comunicación?

Me involucro porque tuve la oportunidad de trabajar hace algunos años en un equipo municipal dedicado a la atención de grupos vulnerables. Ahí conocí diferentes situaciones: personas con discapacidad, adolescentes e infancias en situación de calle, adolescentes embarazadas, personas adultas mayores, migrantes, etcétera. Yo vengo de Toluca, que es la capital del Estado de México, un estado muy grande, de 17 millones de personas, con problemáticas propias. Yo ya venía trabajando en cuestiones de género y audiovisuales, y me pareció una oportunidad para aprender desde lo práctico.

A raíz de esa experiencia me vinculé a la Red Mexicana de Ciudades Amigas de la Niñez, que buscaba comprometer a gobiernos municipales en la defensa de derechos de la infancia. Me invitaron a dirigir la vocalía de capacitación y entonces llevé formación a municipios sobre derechos y perspectivas de infancia. Ahí entendí que los municipios parten de escalones diferentes y que se necesitaban herramientas mínimas para prevenir, detectar y atender problemáticas. Diseñé una plataforma de capacitación para funcionarios municipales, trabajada con instancias nacionales e internacionales, como Red por los Derechos de la Infancia en México, UNICEF y Save the Children.

¿Cómo surge la investigación sobre niñas y niños en prisión?

Al terminar mi tiempo en la Red continué mi trabajo en la academia y se abrió una nueva oportunidad porque surgió un diálogo entre el Poder Judicial del Estado de México y la Universidad Autónoma del Estado de México. Se preguntaban: ¿a quién se le ocurrió que niñas y niños pueden vivir en prisión hasta los tres años? ¿Por qué no hasta los cinco? ¿Por qué no hasta los diez? ¿O por qué ningún niño debería estar en prisión? Esa discusión se vio como una oportunidad para la investigación.

La Secretaría de Investigación me invitó a dirigir la iniciativa y me pareció una oportunidad preciosa y compleja: no solo vi un asunto jurídico, sino algo que ameritaba observación integral, interdisciplinaria. Entonces lanzamos una convocatoria de investigación y seleccionamos 12 proyectos de diferentes facultades y carreras. Hoy trabajamos con investigadores de salud, derecho, trabajo social, psicología, arquitectura, diseño de la comunicación, criminología, entre otros.

A nivel estatal, ¿cómo se está abordando esta problemática en México? ¿Es una prioridad?

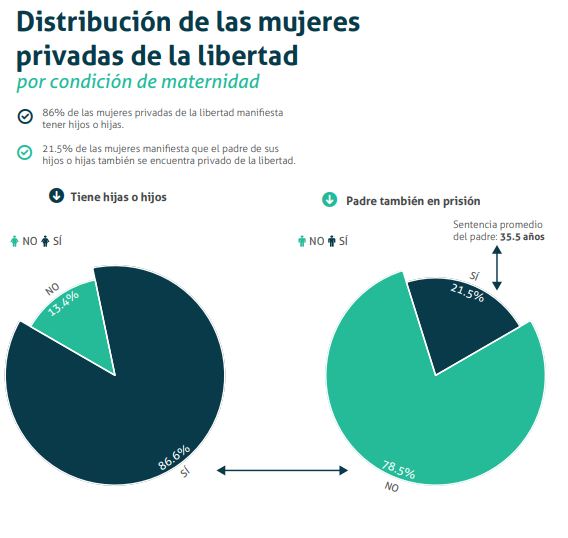

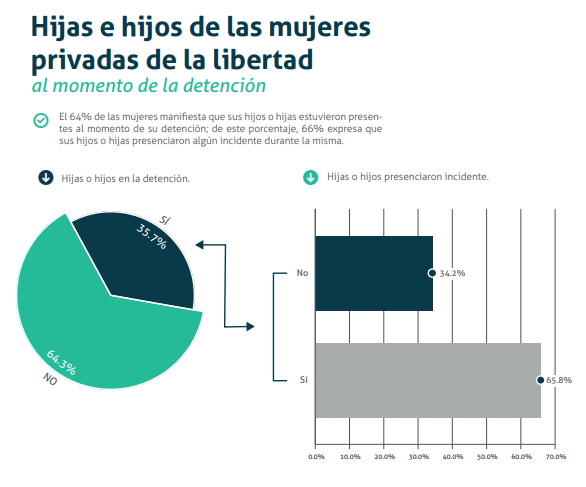

Encontramos que el tema es invisible. Existen leyes como la Ley Nacional de Ejecución Penal que permiten la permanencia de niñas y niños hasta los tres años en prisión con sus madres, pero no hay políticas públicas ni programas específicos. Los pocos datos que había provienen de organizaciones como Reinserta o de encuestas nacionales, que solo muestran mapeos generales. El Estado de México, al ser el más grande y con el sistema penitenciario más grande del país, ameritaba observación profunda.

Hicimos tres diagnósticos: sobre maternidades e infancias con referentes de crianza en prisión; sobre paternidades en el Centro Penitenciario de Santiaguito; y sobre adolescentes en conflicto con la ley en el Centro de Internamiento Quinta del Bosque. El objetivo de la cátedra es dar visibilidad y generar investigación sustentada en datos.

¿Cómo se siente al haber pasado de la comunicación a este tema de infancias en prisión?

Encantada. Es un privilegio porque permite que la investigación no se quede decorativa, sino que tenga incidencia social. Muchos investigadores entraron por curiosidad, porque el tema era invisible incluso dentro de la academia. Ahora dialogamos desde disciplinas muy diversas y eso nos enriquece mucho.

Usted ha mencionado la importancia de las narrativas. ¿Cómo se están contando estas historias?

Tenemos un proyecto en diseño de comunicación que analiza cómo se narran las historias de estas infancias. Generalmente llegan al público a través del estigma del delito cometido por los padres. Nos interesa pensar cómo narrarlas sin vulnerar derechos ni reproducir discriminación.

Hicimos un ejercicio con estudiantes de diseño: a un grupo lo formamos en derechos humanos y a otro no. Los resultados fueron diferentes: quienes recibieron formación crearon mensajes respetuosos, con recursos retóricos que comunicaban sin vulnerar. Los otros tendieron a mostrar violencia y rostros, algo prohibido por la ley. Esto nos mostró la necesidad de educación en derechos humanos en la comunicación. Al final, este tema puede abordarse de muchas maneras, también desde lo comunicacional. Y eso es muy valioso.

(*) Prensa IDEHPUCP