Por Kathy Subirana (*)

Por primera vez en la historia del Perú, un caso de esterilización forzada llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). Se trata del caso de Celia Ramos, una mujer piurana que perdió la vida tras someterse a una ligadura de trompas en 1997. El procedimiento supuso una serie de complicaciones que el sistema de salud no atendió, lo que ocasionó la muerte de Celia. Por ello, en la audiencia se le solicitó a la Corte declarar responsable al Estado peruano por crímenes de lesa humanidad y múltiples violaciones de derechos humanos, además de ordenar medidas de reparación integral, justicia y garantías de no repetición.

Según cifras del Ministerio de Salud de Perú, entre 1996 y 2001 se realizaron más de 270.000 ligaduras de trompas, la mayoría de ellas sin garantías efectivas del derecho al consentimiento libre e informado, la salud y la vida. Fue en la década del 90, cuando empezó a trascender la naturaleza de estas operaciones, que DEMUS empezó a investigar sus implicaciones. Desde entonces la organización ha seguido involucrada en el caso. DEMUS es una de las organizaciones que ha logrado que el caso de Celia llegue a la Corte IDH, de la mano del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y el Centro de Derechos Reproductivos.

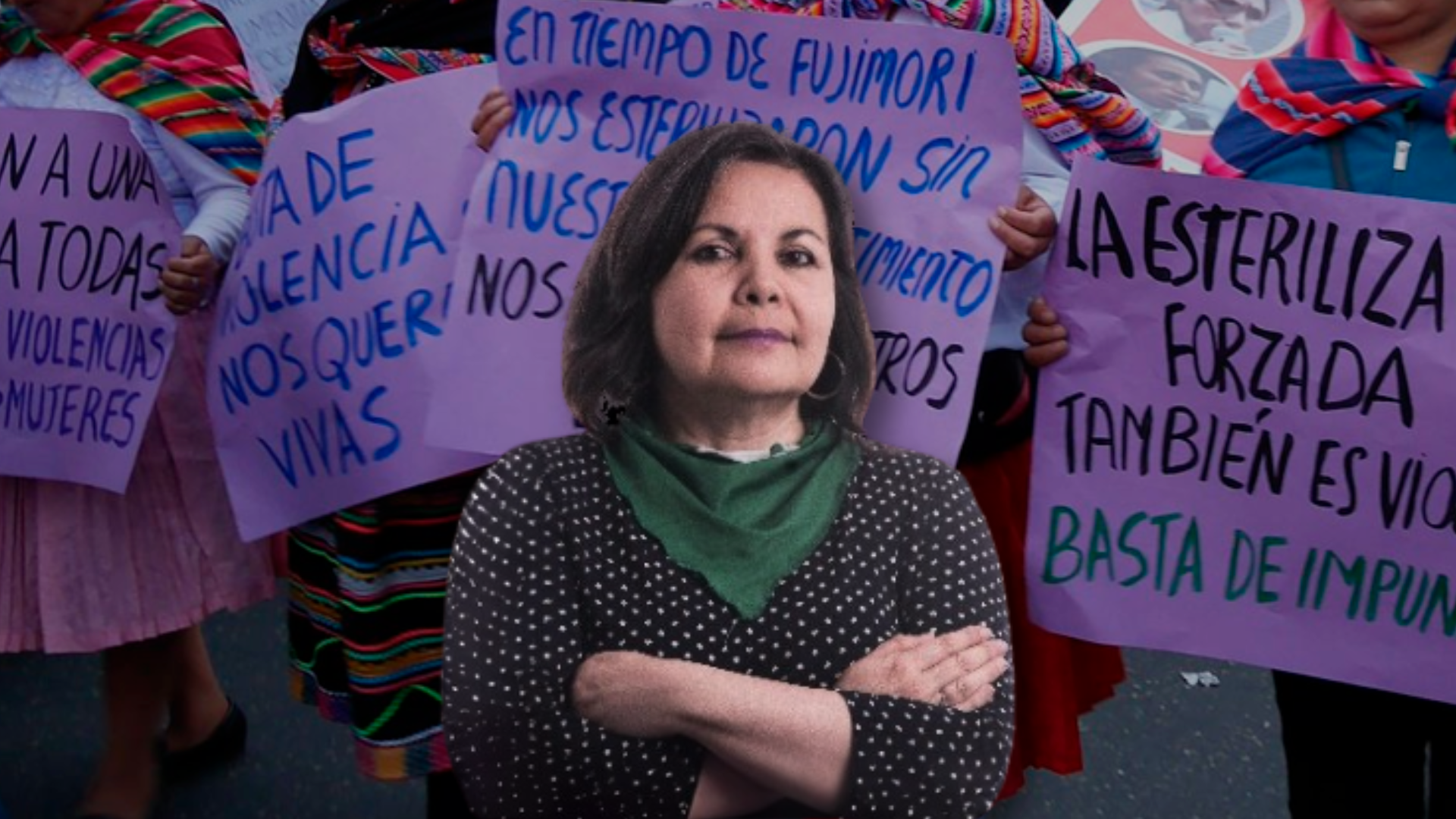

Rocío Silva Santisteban, escritora, activista, excongresista y actual directora de DEMUS, conversó con nosotros a propósito del hito que supone que el caso de Celia haya llegado a la Corte IDH. En esta entrevista, analiza el significado del juicio, las omisiones del Estado peruano, el posible impacto de la sentencia y la deuda histórica que aún persiste con las miles de mujeres esterilizadas en los años noventa.

A más de dos décadas de su muerte, Celia Ramos se convierte en símbolo de una lucha que no ha terminado. Su caso, el primero sobre esterilizaciones forzadas en llegar a la Corte IDH, podría abrir la puerta a la reparación de una de las violaciones más silenciadas de la historia peruana.

—¿Qué supone para las víctimas de las esterilizaciones forzadas que los procesos de justicia demoren tantos años?

Es profundamente frustrante. Muchas de las mujeres afectadas ya son mayores, tienen hijos grandes, incluso nietos. Para llegar a la Corte Interamericana, primero hay que agotar todas las instancias de justicia nacional, y ese camino ha sido larguísimo. Tuvimos un proceso con 1300 víctimas que ya estaba en juicio oral, con más de 25 audiencias y traducción simultánea al quechua. Pero se vino abajo cuando Alejandro Aguinaga, como presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso, presentó un escrito que hizo que el juicio regresara a foja cero. Fue un golpe muy duro.

—En este contexto, ¿qué significa para ellas haber llegado ahora a la Corte Interamericana de Derechos Humanos?

Significa una posibilidad real de justicia. La audiencia fue mucho más práctica, en un solo día se vio todo. Ahora falta que las partes presenten sus alegatos por escrito y luego se emitirá la sentencia. Este proceso demora algunos meses, pero creo que antes de fin de año ya se podría tener la sentencia. El caso de Celia Ramos es simbólico: es una de las 18 mujeres que fallecieron como consecuencia directa de estas prácticas. Pero hay miles que siguen vivas y esperando justicia.

—¿Cómo enfrentan esa lucha las sobrevivientes?

Es muy duro porque fueron esterilizadas y abandonadas a su suerte. Estas mujeres fueron presionadas, operadas sin consentimiento y sin atención pre ni post operatoria. Muchas viven con secuelas físicas y emocionales, y el Estado nunca destinó presupuesto para darles atención adecuada. El de Celia Ramos es un ejemplo trágico porque falleció, pero la tragedia de las sobrevivientes no ha sido menor..

—¿Cuál ha sido el papel del Estado en todo este proceso?

Un papel nefasto. Ha habido negligencia desde el Ministerio de Salud, la fiscalía y el Poder Judicial. En la audiencia del 22 de mayo, trajimos a mujeres de Huancavelica, Ayacucho y Chumbivilcas. Ellas contaron los innumerables problemas de salud que han enfrentado. Algunas tuvieron menopausia a los 30 años. Nunca hubo un seguimiento. Además, durante la audiencia quedó en evidencia la falta de preparación de los peritos y otros representantes del Estado involucrados en este caso. Hubo una total ausencia de un enfoque de género, un enfoque intercultural o interseccional. Y lo más vergonzoso fue que defendieron lo indefendible. Dijeron que no hubo esterilizaciones forzadas, cuando el propio Estado tiene un registro oficial de víctimas y cuestionaron que los derechos humanos de miles de mujeres hayan sido afectados. Hicieron un papelón.

—¿Una sentencia favorable en este caso podría abrir las puertas a nuevos procesos?

Sí, sentaría jurisprudencia. Eso significa que otros procesos podrían basarse en este precedente. Ayudaría no solo en Perú, sino también en otros países con casos similares. La jurisprudencia de la Corte IDH es obligatoria para las cortes peruanas. Si la sentencia es a favor de Celia, como esperamos, no tengo la más mínima expectativa de que este gobierno la cumpla. Pero el gobierno pasará y la sentencia quedará. Eso es lo importante.

— La Comisión de la Verdad no incluyó las esterilizaciones forzadas en su informe final, ¿qué impacto tuvo esta omisión?

La CVR no incluyó este tema en su informe final, es cierto, y algunos excomisionados lo reconocen hoy como un grave error. Entiendo que en ese momento se enfocaron en violaciones de derechos humanos vinculadas a armas, torturas, desapariciones, y no entendieron que la violencia ginecológica también es violencia estructural. En el caso de las esterilizaciones forzadas el arma fue un bisturí. Esta omisión ha afectado en las reparaciones a las víctimas y en el reconocimiento simbólico de las esterilizaciones como violación de los derechos humanos de miles de mujeres.

—Pensaba que si la Ley APCI hubiera estado vigente, este caso no hubiera llegado a la CIDH

Efectivamente. La ley APCI nos afecta profundamente al impedir que organizaciones como DEMUS litiguen contra el Estado peruano con fondos de cooperación internacional. Eso pone en peligro otros casos que llevamos como el de mutilación sexual o el reconocimiento de dos madres en el DNI. Por eso, durante la audiencia por el caso Celia, pedimos a la Corte un espacio para hablar de cómo nos afecta la Ley APCI en casos como estos y la necesidad de que dicten medidas provisionales para que podamos seguir acompañando a las víctimas en su búsqueda de justicia.

(*) Periodista. Responsable del área de Prensa del IDEHPUCP