Escribe: Jesús Cosamalón (*)

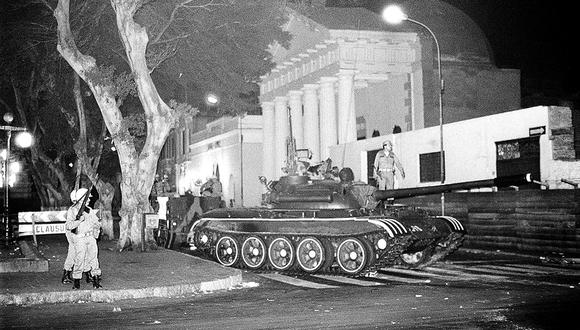

El recuerdo de esa polémica frase: ¡disolver! aún resuena en los oídos de quienes fuimos testigos del golpe de Estado notificado por el presidente Alberto Fujimori. Su discurso anunció el cierre del Congreso y la reorganización inmediata del Poder Judicial, asumiendo el Poder Ejecutivo el control absoluto del Estado. De acuerdo con IPSOS-Perú, estas medidas extremas contaron por lo menos con el 80% del apoyo de la población, hastiada del caos producto de la violencia subversiva y del enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Congreso, el cual era percibido – una vez más – como inoperante y corrupto.

Luego de transcurridas tres décadas de ese acontecimiento, lo que se puede resaltar no fue visible de inmediato porque los ciudadanos no teníamos conocimiento del rumbo específico del gobierno de Fujimori. Es más, en el anuncio del 5 de abril no se incluyó ningún plan de retorno al orden democrático. Este fue planteado por presión de la comunidad internacional que apoyaba la reconversión económica del Perú.

Precisamente este último punto era uno de los aspectos que sustentaron ideológicamente el golpe. Pienso que existía en la sociedad un consenso en que se necesitaba una reforma urgente del Estado y una reorientación del modelo económico desarrollista, el cual definitivamente había tocado fondo. Desde esa perspectiva, un argumento de justificación del golpe por parte del ejecutivo era el bloqueo que ejercía el Congreso, impidiendo las reformas legales y constitucionales que permitirían al gobierno reformar al Estado. Estas reformas inspiradas en el Consenso de Washington se aplicaron en Sudamérica desde fines de los años 70 en países como Chile y Argentina con resultados positivos en cuanto a la estabilidad macroeconómica, pero bastante menosexitosos en cuanto a mejorar la calidad de vida y generar una expansión económica, al menos durante los años 80.

«Desde los años 90 se considera que los sindicatos y gremios de trabajadores son núcleos de radicalismo. Se trata de la práctica del terruqueo que califica de terroristas a las protestas y que no ofrece la oportunidad de discutir las modificaciones que permitan mejorar el bienestar de las mayorías.»

Es llamativo cómo en nuestro subcontinente las reformas económicas de libre mercado fueron aplicadas en contextos autoritarios. En el caso de Chile y Argentina se ejecutaron por medio de sangrientas dictaduras militares; en el caso peruano, bajo la dictadura civil de Fujimori, quien luego sería acusado y sentenciado por graves crímenes en contra de los derechos humanos. La dureza con la que se aplicaron las reformas, las cuales incluyeron contracción del salario real, una redistribución de la riqueza en favor del capital y relajación de las normas laborales con el objetivo de ajustarse al nuevo contexto económico, impidió que estas fueran cuestionadas por los afectados, pues simultáneamente se controlaron las protestas por medio de la persecución de las dirigencias de gremios y sindicatos. Desde este punto de vista, lo que se disolvió fue la posibilidad de negociar la aplicación del modelo y lograr un equilibrio entre el capital y el trabajo. Hoy en día sufrimos las consecuencias de estas decisiones. Es notoria la ausencia de mecanismos de negociación que permitan resolver los conflictos entre ambos factores de producción. Desde los años 90 se considera que los sindicatos y gremios de trabajadores son núcleos de radicalismo. Se trata de la práctica del terruqueo que califica de terroristas a las protestas y que no ofrece la oportunidad de discutir las modificaciones que permitan mejorar el bienestar de las mayorías. Se disolvió la posibilidad de que los trabajadores busquen colectivamente su bienestar.

También se disolvió el tejido social autónomo con respecto al Estado central. Hasta los años 90 existían una gran cantidad de asociaciones de hombres y mujeres, como las dirigencias en asentamientos humanos, el vaso de leche, comedores populares, etcétera. Muchas de estas instituciones eran encabezadas por habitantes de los sectores más pobres, quienes frecuentemente tenían participación en los movimientos sociales que actuaban en el espacio público. Otro argumento del golpe de Estado fue la necesidad de aplicar una política contrasubversiva más severa, sin el control del Congreso y de los grupos que se preocupaban por las violaciones de derechos humanos. Así, muchos dirigentes, hombres y mujeres, fueron perseguidos, acusados e incluso asesinados bajo la acusación de ser parte de los movimientos subversivos. Aquí se puede incluir sin ninguna duda a las dirigencias estudiantiles universitarias que sufrieron la misma persecución.

Tampoco se trata de romantizar las cosas. En las asociaciones y dirigencias podían encontrarse simpatizantes o militantes de los grupos alzados en armas, pero más importante es cómo esas mismas organizaciones sirvieron de muro de contención en contra de la subversión. De hecho, estas también fueron víctimas de la violencia, como en el conocido caso de María Elena Moyano.

Entre las cosas que se disolvieron se encuentra la convicción de que las organizaciones ciudadanas son imprescindibles para avanzar hacia un Perú más democrático social y económicamente. Hoy en día se presenta a este tipo de instituciones como dañinas porque se cree que azuzan el conflicto, sin comprender que este existe con o sin ellas y sin entender, tampoco, que pueden ser un mecanismo muy eficaz para resolver nuestras diferencias.

(*) Doctor en Historia. Docente PUCP.